- Das Institut

- Forschung

- Diktaturen im 20. Jahrhundert

- Demokratien und ihr historisches Selbstverständnis

- Transformationen in der neuesten Zeitgeschichte

- Internationale und transnationale Beziehungen

- Editionen

- Dissertationsprojekte

- Abgeschlossene Projekte

- Dokumentation Obersalzberg

- Zentrum für Holocaust-Studien

- Berliner Kolleg Kalter Krieg

- Publikationen

- Vierteljahrshefte

- Archiv

- Bibliothek

- Zentrum für Holocaust-Studien

- Aktuelles

- Termine

- Presse

- Neuerscheinungen

- Aus dem Institut

- Themen

- Spielfilm im Nationalsozialismus

- Reordering Yugoslavia, Rethinking Europe

- 75 Jahre Institut für Zeitgeschichte

- München 1972

- Confronting Decline

- Digitale Zeitgeschichte

- Zeitgeschichte Open

- Das Deutsche Verkehrswesen

- Bundeskanzleramt

- Demokratische Kultur und NS-Vergangenheit

- Geschichte der Treuhandanstalt

- Akten zur Auswärtigen Politik

- Dokumentation Obersalzberg

- Edition "Mein Kampf"

- "Man hört, man spricht"

- Newsletter

- Termine

- Presse

- Neuerscheinungen

- Aus dem Institut

- Themen

- Spielfilm im Nationalsozialismus

- Reordering Yugoslavia, Rethinking Europe

- 75 Jahre Institut für Zeitgeschichte

- München 1972

- Confronting Decline

- Digitale Zeitgeschichte

- Zeitgeschichte Open

- Das Deutsche Verkehrswesen

- Bundeskanzleramt

- Demokratische Kultur und NS-Vergangenheit

- Geschichte der Treuhandanstalt

- Akten zur Auswärtigen Politik

- Dokumentation Obersalzberg

- Edition "Mein Kampf"

- "Man hört, man spricht"

- Newsletter

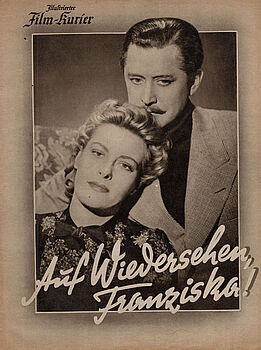

Spielfilm im Nationalsozialismus

Screening National Socialism: Ideology and Everyday Life in German Cinema 1933-1945

Filme prägen Menschen und spiegeln Geschichte. Dies gilt heute wie gestern und ebenso für Demokratien wie für Diktaturen. Auch im „Dritten Reich“ war das Kino ein Ort der Vermittlung, Verarbeitung und Reflexion von Weltbildern und Gefühlen. Kein zweites Massenmedium war von 1933 bis 1945 so beliebt und wurde so intensiv rezipiert wie der Spielfilm. Auf der Leinwand versuchte das NS-Regime, seine Politik und Ideologie in die Köpfe und Herzen der „Volksgenossen“ zu pflanzen. Zugleich musste die Filmindustrie die Erwartungen und Träume des Publikums berücksichtigen, sodass Spielfilm im Nationalsozialismus viel mehr ist als Ausdruck von offensichtlicher Propaganda. Spielfilme bieten als komplexe zeithistorische Quelle einen tiefen Einblick in die Dynamik der Diktatur, weil ideologische Manipulation auf die Ambivalenzen individueller Rezeption stieß und Prozesse gesellschaftlicher Aushandlung und kultureller Aneignung eng miteinander verknüpft waren.

Trotz der Erkenntnispotenziale des Mediums Spielfilm für die Kultur- und Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus hat die Geschichtswissenschaft diese ergiebige zeithistorische Quelle bisher weitgehend unbeachtet gelassen. Hier setzt das von der Leibniz-Gemeinschaft im Programm „Kooperative Exzellenz“ geförderte Forschungsprojekt „Screening National Socialism: Ideology and Everyday Life in German Cinema 1933-1945“ (SCREENS) an, das unter Gesamtleitung des IfZ (Projektleiter: Johannes Hürter) und in Partnerschaft mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa in Leipzig (GWZO) im Frühjahr 2025 seine Arbeit aufnehmen wird. Das Projekt kooperiert international und interdisziplinär mit zahlreichen weiteren Partnern aus Geschichtswissenschaft, Filmwissenschaft und Sprachwissenschaft. Zentral ist die privilegierte Zusammenarbeit, die das IfZ mit der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung (FWMS) vereinbart hat (siehe: Forschungsprojekt über NS-„Vorbehaltsfilme“ gestartet). Die FWMS unterstützt das SCREENS-Projekt mit ihrem reichhaltigen Bestand an NS-Spielfilmen und Dokumenten. Weitere wichtige institutionelle Kooperationspartner sind u.a. das Bundesarchiv, das Deutsches Filminstitut & Filmmuseum (DFF), die Deutsche Kinemathek und das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS). Mit seinen vielfältigen Kooperationen und Forschungen zielt das Projekt auf eine integrative Filmgeschichte des Nationalsozialismus, in der Spielfilme als Seismografen der Politik, Gesellschaft und Kultur der NS-Diktatur analysiert und damit für die Zeitgeschichtsforschung neu erschlossen werden.

Am IfZ, Forschungsabteilung München, entstehen drei Dissertationen über Kindheits- und Familienentwürfe im NS-Kino, über die Darstellung von „Gefühlen“ und Privatheit im Genre Melodram sowie über Religion und Glauben im NS-Spielfilm. Außerdem wird als IfZ-Eigenleistung eine Studie über die sogenannten Vorbehaltsfilme erarbeitet. Ein weiteres Dissertationsprojekt über das Kino im Protektorat Böhmen und Mähren sowie in den annektierten Gebieten Polens wird am GZWO durchgeführt. Neben diesen größeren Projekten sind weitere Forschungsbeiträge geplant, am IfZ von Bernhard Gotto, Ingo Loose und Yuliya von Saal.

Teilprojekte am IfZ

Kindheiten im Kino. Die Visualisierung nationalsozialistischer Kindheits- und Familienentwürfe und ihre Rezeption. (Bearbeiter/in: N.N.) Das Promotionsprojekt geht der Frage nach, wie in (ausgewählten) NS-Spielfilmen Kinder und Jugendliche, ihre Lebenswelten und ihre Familien dargestellt werden. Inwieweit wurden faschistische bzw. nationalsozialistische Kindheitsmodelle transportiert, und wo stieß ihre Vermittlung an Grenzen und vermischte sich mit anderen (traditionellen oder progressiven) Kindheits- und Familienbildern? Ein besonderes Interesse gilt den Reibungen und Verflechtungen von Privatheit und NS-Ideologie. Wie in allen Teilprojekten werden neben den Spielfilmen selbst auch ihre Produktion, Distribution und Rezeption in den Blick genommen.

Das Melodram. Gefühle, Privatheit und Glück in der nationalsozialistischen „Volksgemeinschaft“. (Bearbeiter/in: N.N.) Das Promotionsprojekt fokussiert mit dem Melodram ein überaus populäres Filmgenre, um die Aushandlung von Geschlechterrollen und soziokulturellen Werthaltungen zu analysieren. Am Beispiel von besonders erfolgreichen Melodramen zwischen 1933 und 1945 untersucht das Projekt die Spannung zwischen genretypischer emotionaler Inszenierung und Gefühlsnormen der NS-Diktatur. Dadurch soll die Konstruktion von individuellem „Glück“ in der nationalsozialistischen „Volksgemeinschaft“ offengelegt werden.

Alter und neuer Glauben. Religion im NS-Spielfilm. (Bearbeiter/in: N.N.) Das Promotionsprojekt wendet die Frage nach den Werten und Normen, die im NS-Kino vermittelt und zugleich gespiegelt wurden, auf das Thema der Gläubigkeit im Nationalsozialismus. Zahlreiche Spielfilme der NS-Zeit bedienten sich, mit ganz unterschiedlichen, teils politisch-ideologischen, teils christlich-moralischen Deutungsangeboten, religiöser Themen und sakraler Motive. Sie gilt es in ihren Widersprüchen und Verschränkungen als exemplarisch für das Verhältnis von Glauben und Nationalsozialismus zu entschlüsseln.

NS-Spielfilme auf dem Index. Die Vorbehaltsfilme der Murnau-Stiftung und die in der NS-Diktatur verbotenen Filme. (Bearbeiter: Johannes Hürter) Anders als in den übrigen Teilprojekten stehen in diesem Projekt dezidierte Propagandafilme im Mittelpunkt. Das Untersuchungssample besteht aus den 44 Spielfilmen, die nach Maßgabe der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung nur unter dem Vorbehalt wissenschaftlicher Begleitung gezeigt werden dürfen und einen repräsentativen Querschnitt durch die politisch besonders aufgeladenen Spielfilme der NS-Diktatur bieten. Neben dem berüchtigtsten NS-Spielfilm „Jud Süß“ (1941) und einer Handvoll weiterer bekannter Filme finden sich überwiegend bisher unbeachtete Filme auf der Liste. Wovon handeln sie, wer war an ihrer Produktion beteiligt und wie wurden sie rezipiert, vor und nach 1945? Und wie soll künftig mit den Filmen der Vorbehaltsliste umgegangen werden? Kontrastierend zu diesem „Giftschrank“ des NS-Films werden die Filme untersucht, die 1933 bis 1945 von der NS-Zensur verboten wurden. Dabei ist zu fragen, was die Filmpolitik an diesen Filmen störte und was das über den Nationalsozialismus vermittelt.

Teilprojekt am GWZO:

Germanisierung mit Hilfe des Kinos? Spielfilme im Protektorat Böhmen und Mähren sowie in den annektierten Gebieten Polens 1939–1945. (Bearbeiter/in: N.N.) Im Rahmen des Promotionsprojekts soll mit Methoden und Fragestellungen aus Geschichts- und Filmwissenschaft ein Überblick über die in den genannten Gebieten gezeigten Filme, ihre Themen und ihre Akteur*innen erstellt werden. Weiterhin wird Fragen nach Rezeption und Organisationsstruktur von Filmverleih und Kino nachgegangen. Das Projekt sollte idealerweise als vergleichende Studie der genannten Besatzungsgebiete unter Berücksichtigung von Archivbeständen aus dem Bundesarchiv Berlin, dem Archiwum Akt Nowych (Warschau), dem Nationalen Archiv der Tschechischen Republik in Prag und weiteren Archiven angelegt sein.

Bildnachweis

Bildnachweis

Slider: Bundesarchiv, Bild 183-1990-1002-500